協会コラム ~だから、Medicell~

Vol.36 人間も動物も体重で体が悲鳴

肩がこる、腰が痛い、脚が浮腫んでいたりだるい、などなど。

その原因はというと、筋肉が硬くなるとか、循環が悪くなるとか、などのためと思われがちですね。では、何故筋肉が硬くなったり、循環が悪くなったりするのか。もちろん、筋肉を使い過ぎたり負担がかかり過ぎたりとか、血管が圧迫されていたりとかするから。

ではさらに、何故使い過ぎや負担や圧迫が起きるのか?

その答えは、多くの人達が忘れがちな、重力の作用が適切じゃなくなっているから。

人間も動物も、地球上で暮らしている限りは、常時重力の作用を受けています。つまり、体は重力によって引っ張られている。体全体はもちろん、体の全パーツもすべて。

その引っ張られる方向と強さが適正だと、筋肉に不自然な負担がかかったり、血液の循環が悪くなったりしません。

実は、体重というのは、体という物体が重力に引っ張られて起きる力の大きさのことです。ですから重力の大きさによって、体重は変わります。宇宙に行くと地球上で受ける重力がほとんどなくなるので、体重を計ってもゼロに近かったり、体が宙に浮いたりするのです。

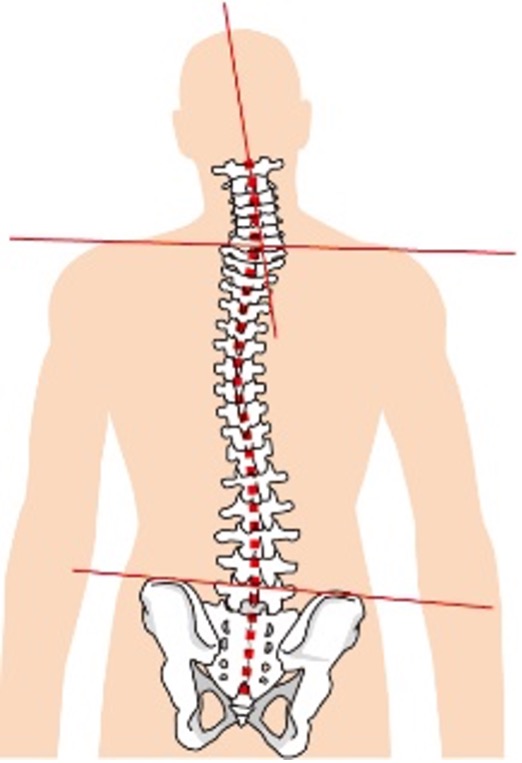

この重力のかかり方、つまり体のパーツそれぞれが重力にどの方向にどれくらい引っ張られるかによって、骨格一つ一つの位置が変わり、筋肉や内臓の位置も変わるということです。つまり、重力のかかり方で、骨格の歪みが生じて、内臓や神経の歪みも起きるのです。同じ体重の人や動物でも、骨格やその他の組織の位置のズレによって、体への影響が違うのですね。

自分の体重で自分の体がダメージを受ける。それは、オーバーウェイトの影響だけではないのです。体重が重すぎるとかでなくても、体重の重い・軽いに関係なく、体重のかかり方で様々な影響を体は受け続けています。

この場合、中心は背骨です。背骨はご存知の通り、24個の椎骨が連結していて、そのひとつひとつに重力が作用しています。姿勢の癖があれば、当然ひとつひとつの椎骨の位置がズレた状態で重力がかかります。背骨に付いている、背骨の周囲の筋肉や靭帯、さらに筋肉や靭帯を包んでいる膜が硬縮して椎骨の位置がズレた状態、または圧迫した状態で重力がかかっている。そんな人や動物が実に多いのが現状です。

筋肉や靭帯さらに膜が硬縮していると、意識してよい姿勢を作ろうとしても、外見上は修正できているように見えても、骨格はズレた位置のままになる場合がほとんどでしょう。

そうすると、筋肉などに偏った過度な負担がかかってしまいます。そして、そもそも骨格、特に背骨にズレがあるのですから、時間と共に外見上も崩れた状態になります。

こうした重力の悪い影響を避けるためには、先ずは筋肉・靭帯・腱とそれらを包む膜の硬縮を解くことが必要なのですね。

筆者:竹内 研(一般社団法人日本メディセル療法協会理事・学術委員長)